妊娠中はとにかくお金がない!ストレスや不安は溜まっていくばかり。

これからどうしたらいいの?

今回はこのようなお悩みを解決します。

妊娠中は毎月の検診だけでなく、子ども用品や出産の準備でみるみるお金が減っていきますよね。

そこで今回は、妊娠中にお金がもらえる制度や費用を免除してもらえる制度、お金がないストレスを乗り越えるために私がやってきたことを徹底解説!

まる

まる第一子妊娠中に夫婦ともに収入ゼロの時期があった私の体験談を余すことなくお伝えしていきます。

この記事を読めば、お金の不安がなくなっておだやかなマタニティライフを送れるようになるはずです。

出産までにお金の悩みを少しでも軽くしたい方はぜひ参考にしてください!

まる

まる一人でも多くの方がおだやかに出産を迎えられますように。

- ↑読みたい項目をタップするとジャンプします。

(1級FP技能士)

- 株式会社マネーココ代表取締役/ファイナンシャルプランナー

- 国家公務員専門職として7年勤務

- 「ズボラ&浪費家主婦が年300万貯金!?FP相談で家計革命」の著者

- FP資格の他に日商簿記2級、宅地建物取引士など22の資格を所持

- 当サイトでは身分を隠してFP相談サービスを40回以上体験し、辛口体験談を発信中

妊娠中にお金がない不安やストレスを感じる理由とは?【体験談】

「もしかしてお金がなくて悩んでいるのは我が家だけ?」

そう思っている方もいるかもしれません。

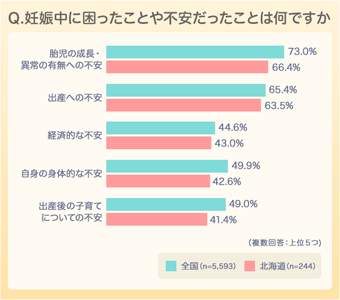

実はルナルナが令和元年に調査した資料によると、「妊娠中に不安だったことは?」という質問に「経済的な不安」を挙げた人はなんと44%もいることが分かりました。

まる

まる妊婦さんの約2人に1人が、お金の不安を抱えているということになります。

この記事を読んでくださっているあなたも、まさしく「お金の悩み」にぶち当たり不安になっているのではないでしょうか。

この章では、そもそもなぜ不安になってしまうのか、“妊娠中に収入がゼロになった”私たち夫婦の体験談をもとに理由を解説していきます。

ひとつずつ解説します。

収入が減るから

一番大きな理由は、やはり収入が減ってしまうことでしょう。

妊娠中はつわりなどの体調不良で仕事を休んだり、産休・育休に入ったりすることで収入が減ってしまうことがあります。

また、妊娠を機に仕事を辞める、あるいは休職する方も少なくありません。

まる

まる特に共働き世帯では、妻の収入が減ることで家計全体に大きな影響が出る可能性もあります。

出費が増えるから

妊娠中は収入が減るのに出費は増えるという「ジレンマ」に悩まされる方も多いです。

例えば妊婦健診の費用や出産準備のための買い物、出産費用など、これまでになかった出費が次々と発生します。

自治体によっては助成制度がありますが、それでもすべてをカバーできるわけではありません。

まる

まる筆者も2人目を妊娠中ですが、妊婦検診でまったく手出しゼロ!なんてことはなかったです。

特にNIPTを受けたときは10万円ほどかかったので、請求書を見たときは目がクラクラしました。

悩むママ

悩むママ妊娠は病気ではないから保険がきかないのもツラいよね…。

将来(教育費)への不安が大きいから

将来への不安も大きな要因です。

出産後の生活や子育てにかかる費用について考え始めると、今後の不安で頭を抱える方も少なくありません。

たとえば、1人の子どもを育てるのに

- 0歳~中学卒業まで:1900万円

- 高校:500~700万円

- 大学:800万~1000万円

合わせて3000万円以上はかかると言われています。

参考:フコク生命「【子育てのお金】いくらかかる?何にかかる?わかりやすく解説!」

大学まで進学するかどうかはお子さん次第ではありますが、自分の子どもがいざ「大学に行きたい」といったときに「お金がないから諦めて」とは言いたくないですよね。

将来のためにも、まずはライフプラン等を作成して資金計画を立てておくことをおすすめします!

人生の設計図のようなもの。これからの人生においてどのようなイベントが発生するのか?そのイベントにはいくらほどかかるのか?を予想し、今できる対策を模索していきます。

まる

まるライフプランはFPに依頼するのがオススメ!

将来起こりうるイベントに対して、「今」何をすればいいのかを具体的にアドバイスしてくれますよ。

生活に余裕がなくなるから

収入が減る+出費が増えることで生活に余裕がなくなってしまいます。

妊娠前と同じような生活をしていると、家計はあっというまにカツカツに…。

妊娠した段階でなるべく早くライフプランを作り、生活が変わっても慌てずに済むよう対策しておきましょう。

【体験談】妊娠中に夫婦で収入0!私はお金がない不安をこう乗り切った

冒頭でもお話したとおり、我が家は妊娠中に夫婦ともに収入ゼロの時期がありました。

さすがにそのときはお金の不安に押しつぶされ、これからどうしたらいいの…と毎日悩んでいました。

そんな私たち夫婦が不安・ストレスを乗り越えるためにやってきたことは以下のとおりです。

- 食費・日用品費をとにかく節約【挫折】

- お金のプロに相談してアドバイスをもらう【成功】

もともと浪費家だったので、節約は合いませんでした。

まる

まる1円でも安い卵を買うためにちょっと遠いスーパーに足を運んだり、食べたいものを我慢したり、頑張ったんですけどね…。

目に見える効果も感じられなくて、すぐに挫折。

そして、藁にもすがる思いで利用した「FP相談サービス」がビンゴでした。

- 我が家に合ったオーダーメイドの家計管理法

- 無理のない節約術

- 保険の見直し

- ライフプラン表の作成

これらを全部やってくれて、結果的にはたった1回の相談で月37,280円の支出削減に成功したんです…!

ただし!FP相談は運要素が強いので要注意。

私は今までにFP相談サービスを30社以上(合計42回以上)体験してきましたが、その中でも①FPが優秀で②勧誘もなく③相談者ファーストだった会社はマネーキャリアだけ。

\ 当サイト限定!9大プレゼント /

- プレゼントは配布上限に達し次第、終了します。

- 9大特典は当サイト限定です。

他サイトから申し込んでももらえません。

1年以上お世話になっていますが、

1回目の相談で年40万円ほどの節約に成功。さらに今では、年300万以上貯金できるようになりました。

自分では絶対に見つからなかった家計の問題点が見つかり、今でも頭が上がりません。

まる

まる私は一人じゃない。もっと頼っていいんだ!と思うと不安な気持ちも消えていったよ。

お金の悩みを抱えている妊婦さんは、ぜひマネーキャリアに相談してみてください。

不安やストレスを解消できる糸口がきっと見つかるはずです。

\ 当サイト限定!9大プレゼント /

- プレゼントは配布上限に達し次第、終了します。

- 9大特典は当サイト限定です。

他サイトから申し込んでももらえません。

私のマネーキャリア体験談レポートは以下の記事で詳しく解説しています。

また、今までに利用してきたFP相談サービスの体験談は以下の記事にまとめているので、こちらもぜひ参考にしてください。

妊娠中のお金がないときに役立つ制度

最後に、妊娠中のお金がないときに役立つ制度をご紹介します。

- 出産育児一時金

- 出産手当金

- 妊婦検診費の助成制度

- 高額医療費制度

- 医療費控除

ひとつずつ解説します。

出産育児一時金

お子さんが生まれたときに健康保険から50万円がもらえる制度です。

出産にかかる費用の負担を軽くするためのもので、病院に直接お金を支払ってくれる仕組みもあります。

ちなみに令和5年3月までは42万円でしたが、令和5年4月より50万円(1児あたり)に引き上げられました。

まる

まる出産費用はかなり高額なので、50万円支給してもらえるのはかなりありがたいですよね。

- 対象者

- 妊娠4カ月目(85日)以上の出産をした公的医療保険加入者

- 手続き

- 出産前後。多くの場合、直接支払制度や受取代理制度を利用するため、特別な手続きは不要。

出産手当金

会社で働いているママさんが出産のために休む間、お給料の約3分の2がもらえる制度です。

産前6週間(双子以上の場合は14週間)から産後8週間までの期間が対象になります。

まる

まるこれは協会けんぽや健康保険組合に加入している方限定で、フリーランスは受け取れないので要注意!

参考:出産手当金について

出産・子育て応援交付金

妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に5万円相当が支給される制度。

ギフトの支給方法は各自治体によってさまざまで、現金・クーポン・物品などがもらえます。

まる

まる事前にお住まいの自治体ホームページをチェックしておきましょう!

- 対象者

- 2022年4月以降に出産したすべての人

- 手続き

- 妊娠届出時: 5万円相当

出生届出時: 5万円相当

妊婦検診費の助成

妊婦健診って結構な回数行くので、全額自己負担だと財布がピンチになっちゃいますよね。

そんなとき、妊婦さんの定期健診にかかるお金を自治体が肩代わりしてくれるのが「妊婦検診費の助成制度」です。

ただし、住んでいる地域によって助成の内容が違うこともあるので、事前に自治体のホームページをチェックしておきましょう。

まる

まるこの助成のおかげで、お金の心配をせずに定期的に健診に行けるは本当にありがたいです。

- 対象者

- 妊婦および子どもを持つ家庭

- 手続き

- 妊娠中

高額医療費制度

妊娠・出産に関連して、思わぬ高額な医療費がかかってしまった場合に、一定額を超えた分を払い戻してくれる制度です。

たとえば切迫時の長期入院などで1か月の自己負担限度額(※)を超えてしまった場合など、その限度額を超えた分だけ支給してもらえます。

- 自己負担限度額はそれぞれ個人の年齢、世帯、所得状況によって異なります。

まる

まる妊娠中は切迫早産、悪阻、妊娠糖尿病などで入院する可能性も十分ありえます。

「もしも」のときの備えとして、頭に入れておきましょう!

医療費控除

妊娠・出産は病気ではありませんが、検診などの費用は医療費控除の対象となります。

1年間に10万円(もしくは所得の5%)以上の医療費を支払った人が対象です。

検診や出産費用などで10万円を超える人も多いはず。病院からもらった領収書は必ず保管しておきましょう!

- 対象者

- 納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った人

- 手続き

- ・医療費を支払った年の翌年の確定申告期間(通常2月16日〜3月15日)

・過去5年分までさかのぼって申請可能

国民年金の産前産後免除制度

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度です。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が対象となっています。

国民健康保険の産前産後期間の保険料免除

2024年1月から始まった比較的新しい制度。

出産予定日または出産日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)、所得割保険料・均等割保険料が免除されます。

妊娠中にお金がない不安やストレスはプロに相談して解決しよう

今回は、妊娠中のお金がないストレスをどうやって解消するか?具体的な方法をご紹介しました。

一番効果があったのは、FPに相談して自分では気付けない無駄を削減すること。

まる

まる産後は育児でバタバタしてなかなか時間が取れないので、妊娠中の「いま」できることから始めてみましょう!